DOI: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2025.19.01.1

Eduweb, 2025, enero-marzo, v.19, n.1. ISSN: 1856-7576

Cómo citar:

Extremera, J., Fernández-Arias, P., & Vergara, D. (2025). Sinergia necesaria en las tecnologías educativas: diseño y aprendizaje. Revista Eduweb, 19(1), 9-20. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2025.19.01.1

Necessary synergy in educational technologies: design and learning

Jamil Extremera

https://orcid.org/0000-0001-8715-9759

PhD in Engineering, Catholic University of Avila, Researcher at TiDEE.rg, Avila, Spain.

Pablo Fernández-Arias

https://orcid.org/0000-0002-0502-5800

pablo.fernandezarias@ucavila.es

PhD in Engineering, Vice Dean of the Faculty of Sciences and Arts, Catholic University of Avila, Avila, Spain.

Diego Vergara

https://orcid.org/0000-0003-3710-4818

PhD in Engineering, Dean of the Faculty of Sciences and Arts, Catholic University of Avila, Avila, Spain.

Recibido: 17/12/24

Aceptado: 12/02/25

Resumen

La utilización de entornos de aprendizaje de realidad virtual (EARV) presenta actualmente una tendencia al alza en la educación, con el propósito de mejorar el proceso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. En este artículo se aborda la forma de mejorar el diseño de un laboratorio virtual a partir de los resultados obtenidos en la investigación llevada a cabo durante diez años en asignaturas del área de Ciencia e Ingeniería de Materiales (CIM) en el Grado de Ingeniería Mecánica. En este estudio se compara un conjunto de EARV creados en años anteriores con otros recientemente desarrollados. Los resultados de la encuesta planteada a 199 alumnos de CIM arrojan luz sobre cómo mejorar el aprendizaje, la retención y la transferencia de los conocimientos de los estudiantes. Este documento considera la teoría cognitiva sobre el aprendizaje significativo (AS) como principio que guía y sustenta el diseño en los EARV para mejorar los resultados del aprendizaje. A través de la aplicación de los principios del AS, se ha comprobado que el diseño de un EARV debe seguir un sistema de protocolo paso-a-paso como forma de presentar los contenidos de una manera intencionalmente estructurada. Este estudio identifica los patrones de diseño de un EARV para que favorezca el AS. Los resultados muestran que los contenidos que son aprendidos significativamente son más estables y menos propensos al olvido.

Palabras clave: ingeniería, diseño, tecnologías educativas, laboratorio virtual, universidad, enseñanza.

Abstract

The use of virtual reality learning environments (VRLEs) is currently a growing trend in education, with the purpose of improving the learning process and outcomes for students. In this paper is addressed the way to improve the design of a virtual laboratory based on the results of research conducted over ten years in subjects of the field of Materials Science and Engineering (MSE) in the Mechanical Engineering degree. In this study, compare a set of virtual reality learning environments (VRLE) created in previous years with other recently developed VRLE. The results of the survey of 199 engineering students shed light on how to improve student learning, retention, and knowledge transfer. This paper considers cognitive theory of meaningful learning (ML) as a principle that guides and supports the design of VRLEs to improve learning outcomes. Through the application of the principles of the ML, it has been proven that the design of an VRLE must follow a step-by-step protocol system as a way to present the contents, in an intentionally structured way. This study identifies the design patterns of an VRLE to promote ML. The results show that content that is meaningfully learned is more stable and less likely to be forgotten.

Keywords: engineering, design, educational technologies, virtual laboratory, university, teaching.

Introducción

La Realidad Virtual y los EARV

La realidad virtual (RV) es una tecnología consolidada en el campo digital que ha alcanzado ya la “meseta de productividad”, según los informes de Gartner Hype Cycles (2017). Del mismo modo, sigue abriéndose paso como tecnología al alza en el ámbito educativo, singularmente en el sector terciario en las asignaturas STEM. Gracias al advenimiento de un hardware gráfico más potente y la reducción en los precios, el uso de entornos de aprendizaje de realidad virtual (EARV) a través de simulaciones y prácticas de laboratorio está ocupando un lugar cada vez más destacado en la enseñanza de las disciplinas técnicas y científicas.

Paralelamente a los inicios de la RV hacia los años 60 surgen en psicología los enfoques cognitivos. De estos años datan también los primeros intentos de desarrollar modelos de memoria humana orientados a la informática (Mandler, 2002). Basándose en cómo los ordenadores almacenaban y recuperaban la información, las teorías cognitivas se orientaron hacia la naturaleza compleja de los procesos mentales que subyacen al aprendizaje. Asimismo, los defensores de dichas teorías señalaban que el conocimiento humano está organizado de una forma lógica. La teoría cognitiva subrayaba además que el aprendizaje es un proceso activo, constructivo, acumulativo y autodirigido (Shuell, 1986). En su desarrollo posterior, el enfoque constructivista ha sustentado las bases de su teoría sobre la naturaleza cognitiva del aprendizaje a través de los estudios de Piaget, Vygotsky, Ausubel y Bruner. De acuerdo con este modelo, la adquisición de conocimiento es el resultado de una construcción cuyos fundamentos están formados por los conocimientos previos, lo que se denomina un “aprendizaje significativo” (AS).

La importancia del AS en el proceso educativo fue destacada por Ausubel (1977) como medio de aprendizaje eficaz frente a la repetición mecánica de listas o conceptos arbitrariamente relacionados. Este aprendizaje meramente repetitivo presenta muchas carencias, que en parte son constitutivas, tanto de la limitada capacidad de almacenamiento de información de nuestra memoria, como de la necesidad de repetir frecuentemente lo aprendido para que no se olvide y permanezca en la memoria a largo plazo.

Los procesos de AS, por el contrario, requieren que los nuevos conocimientos de una materia de estudio se relacionen intencionalmente con los conocimientos previos del individuo. De este modo, al conectar los nuevos conceptos o ideas con el contenido ya establecido en la estructura cognitiva, el individuo puede procesar o internalizar la información y almacenarla (retenerla) con menos esfuerzo y con más éxito a la hora de transferirla a otros contextos. Según Ausubel (2000) la adquisición y retención del aprendizaje a través de la relación entre las nuevas ideas y las ideas que ya posee el alumno no es un proceso pasivo o aislado, sino que es el producto de un proceso activo, integrador e interactivo.

Precisamente, Del Moral Pérez, & Villalustre Martínez (2005) sostienen que la presentación de la información en los entornos virtuales de aprendizaje ejerce una influencia sobre los procesos cognitivos de los alumnos. Así, cuando el diseño de los contenidos está adaptado a los estilos cognitivos de los estudiantes, se genera un espacio que potencia los aprendizajes significativos, facilitando de este modo los mecanismos de adquisición, almacenamiento y reutilización de la información.

Son numerosos los estudios que han identificado los beneficios cognitivos y resultados de aprendizaje asociados al uso de la RV en la instrucción. Concretamente, las simulaciones y los EARV en el campo de las ingenierías son objeto de especial atención en los análisis que comparan la efectividad de estos recursos con las metodologías tradicionales (Dobrzański & Honysz, 2007; Hernández-de-Menéndez et al., 2019; Vergara et al, 2022a). Lee et al. (2010) aseguran que la RV es una herramienta imprescindible en el desarrollo de competencias nucleares para los alumnos de ingenierías. Asimismo, Antonietti et al. (2000) registran beneficios cognitivos en las áreas de comprensión, memorización, aplicación y visión de conjunto de la materia aprendida, así como beneficios metacognitivos asociados a la planificación.

Los EARV se proponen como entornos eficaces de enseñanza a varios niveles:

Aunque los beneficios de los EARV son abundantes, sin embargo, sigue habiendo retos en la implementación de la RV en educación superior, entre los que destacamos: (i) el llamado motion sickness o cinetosis (Liagkou et al., 2019); (ii) la obsolescencia en la que la tecnología cae rápidamente, que exige la constante actualización de los equipos (Vergara et al, 2020); (iii) el elevado precio de los dispositivos más potentes y avanzados (Liagkou et al., 2019); (iv) la cantidad de tiempo invertido en establecer o ajustar configuraciones y parámetros, así como la adaptación personal (Lee et al., 2010); (v) la falta de adaptación de los alumnos a la nueva metodología de aprendizaje, de confianza en sí mismos y la edad (Romero Ariza, & Quesada Armenteros, 2014); (vi) el diseño de actividades de aprendizaje sin tener en cuenta los requisitos específicos de los entornos virtuales (Luetner, 2002); y (vii) la importancia de diseñar de forma adecuada el EARV para que sea eficaz a nivel educativo (Vergara, Rubio et al, 2020). En otras palabras, los EARV pueden no satisfacer las necesidades de los alumnos si no están guiados por un criterio pedagógico apropiado y si no están orientados por una investigación educativa centrada en los resultados de aprendizaje. Por ello es necesario que el profesorado reciba una formacion específica (Antón-Sancho et al, 2023).

A través de la aplicación de los principios del AS, los autores han estudiado las condiciones bajo las cuales los alumnos responden más positivamente al aprendizaje, retención y transferencia de los conocimientos aprendidos en un EARV. Para ello, se han comparado diferentes diseños de EARV utilizados por los autores a lo largo de nueve años en asignaturas vinculadas al área de Ciencia e Ingeniería de Materiales (CIM). Posteriormente, se han identificado los patrones de diseño que favorecen el AS y se han descrito, en un contexto general, los elementos clave que promueven una enseñanza eficaz. De este modo, los hallazgos del presente trabajo tienen un valor formativo que puede ser aplicado a otros entornos de aprendizaje basados en RV.

Entornos De Aprendizaje en Realidad Virtual

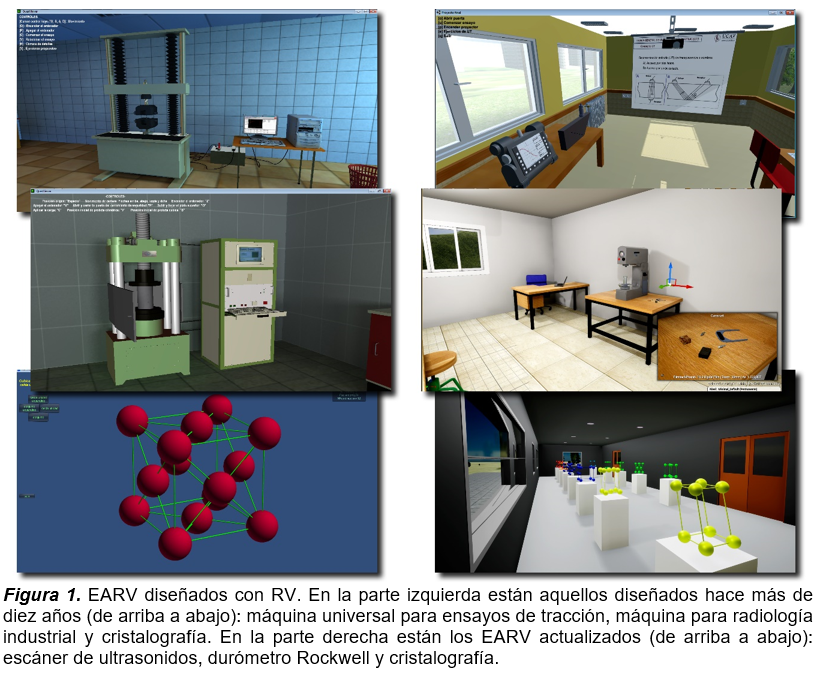

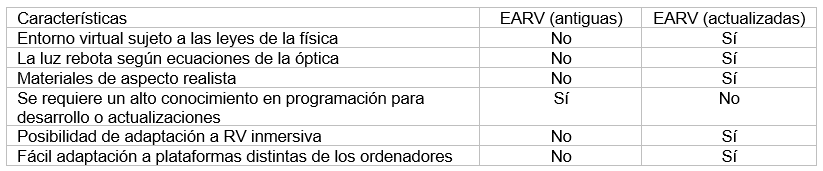

Los EARV, según la percepción de los estudiantes, pueden quedar "obsoletos" y "poco atractivos" en un plazo de aproximadamente 5-6 años (Vergara et al., 2020). Por esta razón, actualizar periódicamente los EARV es una práctica recomendable en el ámbito educativo. En este sentido en la Figura 1 se muestra cómo los autores han actualizado algunos de los EARV que han usado en los últimos años, y que han sido objeto de estudio en este trabajo de investigación.

En cuanto a los EARV representados en la parte izquierda de la Figura 1, el software utilizado para programar la interactividad fue Quest3D. Los modelos y entornos tridimiensioinales se crearon inicialmente con 3D Studio Max, que ofrecía menos posibilidades de creación 3D que las aplicaciones actuales. Por otra parte, los programas utilizados para diseñar las escenas 3D de los EARV de la parte derecha de la Figura 1 fueron versiones actuales de Autodesk 3DS Max para modelar los entornos tridimensionales, y Epic Unreal Engine 4 (UE4) para programar la interactividad. En la Tabla 1 se resumen las principales características de los EARV mostrados en la Figura 1. La importancia de estas características fueron analizadas profundamente en estudios previos (Vergara et al., 2015; 2017a) desde un punto de vista técnico. Merece la pena destacar que, a medida que la potencia de los ordenadores ha aumentado y las herramientas de desarrollo y programación de entornos 3D han evolucionado, los EARV han mejorado en diferentes aspectos: (i) mayor realismo gráfico; (ii) mejor adaptación al nivel de interactividad establecido en los criterios de diseño de la aplicación; (iii) simulación de fenómenos físicos en experimentos (p.e. colisiones); y (iv) facilidad de desarrollo y actualización en múltiples plataformas. Dado que estos aspectos influyen en el nivel de motivación de los estudiantes (Vergara et al., 2022b), los EARV diseñados con software actualizado (Figura 1, parte derecha) resultan más atractivos que las versiones más antiguas (Figura 1, parte izquierda), a pesar de haber sólo seis años de diferencia entre ellas.

Tabla 1.

Comparativa de características de los EARV usados en este estudio.

Diseño de un EARV

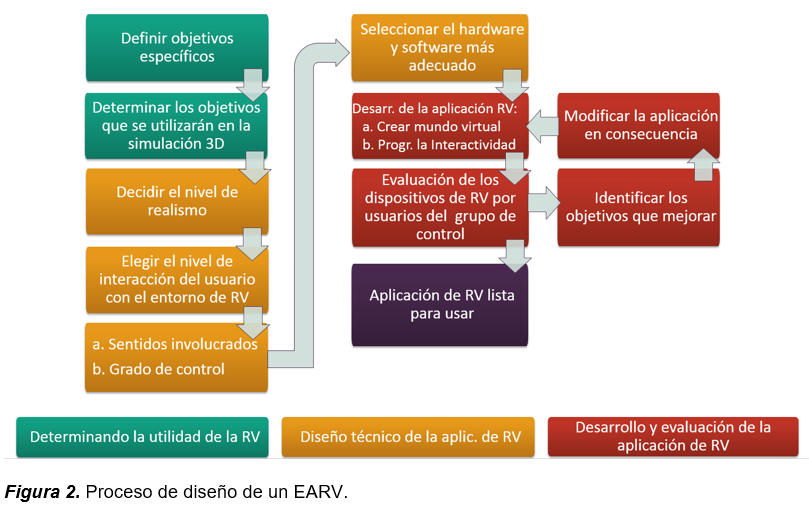

Según se describe en estudios previos (Vergara et al., 2017a), el desarrollo de un EARV se debe llevar a cabo siguiendo el siguiente proceso (Figura 2): (i) decidir el nivel de realismo necesario para alcanzar los objetivos del EARV; (ii) decidir el nivel de interactividad con el EARV; (iii) seleccionar el software y hardware que mejor se adapte a las necesidades de desarrollo surgidas de los pasos anteriores; (iv) modelar el entorno virtual y programar la interactividad; (v) probar la aplicación con usuarios piloto y realizar las modificaciones requeridas a raíz de dichas pruebas.

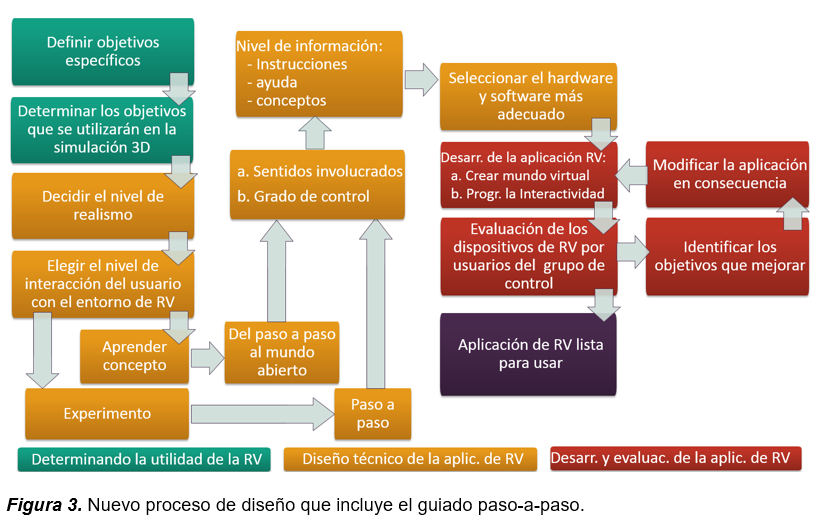

No obstante, sobre la base de la propia experiencia de los autores, el proceso de diseño que se muestra en la Figura 2 no garantiza que se alcance un AS. Por lo tanto, en este artículo recomendamos incluir un protocolo paso-a-paso en el proceso de diseño de aquellos EARV que simulan experimentos de laboratorio, de tal forma que se cumplan los siguientes criterios: (i) presentar un nivel suficiente de interactividad para llevar a cabo el experimento virtual de manera motivadora y eficaz a nivel formativo (es decir, si el nivel de interactividad es bajo, el usuario no interactúa con el EARV y no retiene el conocimiento; sin embargo, si la interactividad es demasiado alta, el usuario puede perder el hilo del experimento y quedar desmotivado); (ii) indicar al usuario cuál es el siguiente paso a dar y cómo completarlo; y (iii) no permitir que el usuario realice acciones innecesarias o que lo conduzcan a fracasar en el experimento. En este sentido, el protocolo paso-a-paso de un experimento virtual ayuda, al usuario a centrarse en la comprensión de cada una de las etapas del experimento, evitando la necesidad de dedicar mucho tiempo a aprender a utilizar el EARV (Rubio et al., 2019). En la Figura 3 se muestra el resultado de la adaptación del protocolo paso-a-paso al diagrama de flujo anterior de la Figura 2.

La principal diferencia entre ambos diagramas de flujo (Figuras 2 y 3) radica en el nivel de interactividad alcanzado, que variará dependiendo del objetivo de la EARV, a saber: (i) ayudar al usuario a aprender cómo se llevará a cabo un experimento; o (ii) ayudar al usuario a comprender un concepto. Antes de realizar un experimento real, el estudiante recibe del profesor un procedimiento con los pasos detallados para completar la prueba. Del mismo modo, un estudiante que realiza un experimento virtual en EARV debe recibir los mismos pasos detallados que el estudiante seguiría en un laboratorio real. Por el contrario, cuando el objetivo del EARV es ayudar al estudiante a comprender un concepto, se pueden elegir diferentes niveles de interactividad que van desde un enfoque paso-a-paso con muy poca libertad de acción hasta un mundo abierto, que permitiría al estudiante llevar a cabo un gran número de acciones.

Un análisis más detallado de los diagramas de flujo de las Figuras 2 y 3 revela que todos los aspectos relacionados con el diseño técnico de una aplicación (por ejemplo, la determinación del nivel de realismo, la determinación del modo de interacción, selección de hardware y software) están estrechamente relacionados. En este sentido, existe una correlación directa: cuanto mayor sea el presupuesto del hardware, mayor será el nivel de realismo e interactividad que pueda ofrecer el EARV, pero la difusión entre los usuarios finales será menor. Por el contrario, cuanto menor sea el presupuesto del hardware, mayor será la difusión del EARV pero menor su realismo e interactividad, convirtiéndose así en una herramienta poco atractiva para el estudiante.

Metodología

En titulaciones de Ingeniería, la formación sobre el funcionamiento de una máquina de CIM se lleva a cabo generalmente con grandes grupos de estudiantes, lo que dificulta un buen proceso de enseñanza-aprendizaje (Vergara et al., 2017b) y favorecería una experiencia con un bajo nivel de AS. Una posible solución a este problema es la implementación de un EARV para que así, pudiendo inteactuar de modo individual con las máquinas e instrumentos virtuales, la experiencia de aprendizaje alcance un alto nivel de AS. Sin embargo, tras seis años utilizando varios EARV similares a los que se muestran en la parte izquierda de la Figura 1, los autores verificaron que los estudiantes apenas recuerdan cómo funciona una máquina real en el año siguiente a la formación.

La metodología utilizada en los recientes EARV descritos en este trabajo (parte derecha Figura 1) se divide de la siguiente manera: (i) una clase teórica, cuya duración variará según la máquina real a simular; (ii) estimación del tiempo de uso individual del EARV, que puede tomar aproximadamente 10-15 minutos (además, los estudiantes pueden reutilizar el EARV en su tiempo libre); (iii) resolución de los ejercicios virtuales en grupos pequeños (2-3 estudiantes) incluyendo el EARV o los ejercicios tradicionales de aula (utilizando papel); y (iv) encuesta individual de carácter técnico un año más tarde (p.e. los estudiantes que usaron el EARV en 2014 completaron en 2015 la encuesta técnica para poder así evaluar su conocimiento sobre las máquinas CIM tras un año).

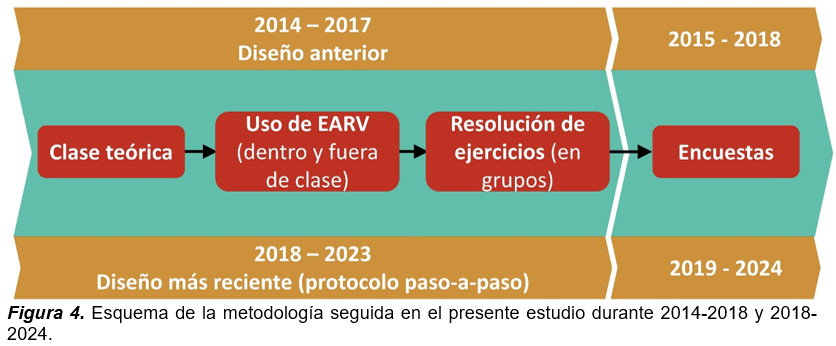

En la Figura 4 se presenta un esquema de la metodología seguida en este estudio. La aplicación y evaluación de los EARV se realizó entre los cursos académicos 2014-2015 y 2022-2023. Este estudio se desarrolló en la Universidad Católica de Ávila (España), participando cada año aproximadamente 20 estudiantes del Grado en Ingeniería Mecánica. Durante los cuatro primeros años (2015-2018) el estudio se basó en los EARV creados con el proceso de diseño mostrado en la Figura 2, que fueron utilizados por los estudiantes justo los años anteriores (2014-2017) a completar la encuesta. Sin embargo, más recientemente ‒a partir de 2019‒, el estudio se basó en el nuevo proceso de diseño (protocolo paso-a-paso, Figura 3. En este caso, los estudiantes utilizaron los EARV actualizados a partir de 2018. Así pues, el proceso de diseño (protocolo paso-a-paso) es la diferencia significativa principal entre las metodologías utilizadas en ambos grupos de EARV.

Resultados y discusión

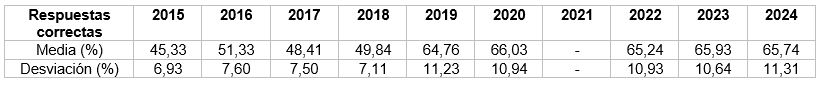

En la Tabla 2 se muestra un resumen de los resultados de las encuestas técnicas recopiladas a un total de 199 estudiantes. Estos datos revelan el nivel de conocimiento que los estudiantes recordaban sobre las máquinas y los contenidos de CIM (que estudiaron un año antes de la encuesta a través de los EARV).

Hay que tener en cuenta que en el año 2021, a consecuencia del confinamiento sufrido en España en 2020 por la pandemia del Covid-19, no se procedió a realizar las encuestas de este estudio y, por eso, no se reflejan resultadosn en la Tabla 2.

Tabla 2.

Resultados estadísticos de las respuestas bien contestadas tras un año de haber usado los EARV.

Es prácticamente imposible que todos los estudiantes puedan retener el conocimiento durante un año sin olvidar parte de lo aprendido. A pesar de esta expectativa, la Tabla 2 muestra que el porcentaje de conocimientos retenidos varía de un año a otro: entre 2015-2018 apenas hay diferencias, pero en 2019 hay un aumento en el porcentaje de respuestas correctas. Los resultados de 2015-2018 se basan en el uso de EARV con diseño antiguo (Figura 2), mientras que los resultados obtenidos a partir de 2019 se relacionan con el uso de EARV con diseño actualizado Figura 3. Durante el período 2015-2018 la tasa de exactitud varía entre el 45% y el 51% (Tabla 2), mientras que en 2019-2024 el valor medio se eleva a casi el 64%, con lo que aumenta aproximadamente un 30% con respecto al bloque de años anteriores. Por otra parte, la desviación típica es bastante similar en el período 2015-2018, lo que indica una variación no significativa de un año a otro (ampliando el número de respuestas correctas de 11 a 20 de 30). Sin embargo, la mayor desviación típica en 2019-2024 sugiere una mayor dispersión de los resultados, lo que pone de relieve que el nuevo proceso de diseño (protocolo paso-a-paso) resulta más eficaz para unos estudiantes que para otros. No obstante, teniendo en cuenta que el rango de datos en 2019-2024 se sitúa entre 13 y 24, es posible asegurar que el nuevo diseño favorece un mayor nivel de AS.

Varios factores podrían influir en estos resultados: (i) el profesor; (ii) los contenidos impartidos durante la clase en los diferentes años; (iii) el proceso metodológico utilizado durante la impartición de contenidos; (iv) las preguntas de la encuesta; (v) el nivel académico de los estudiantes; (vi) el software utilizado para crear los EARV; y (vii) el proceso de diseño utilizado en los EARV. Dado que los cuatro primeros factores han sido los mismos durante todos los años (2015-2018) ‒el profesor fue el mismo durante ese período, los contenidos no variaron de un año a otro, el proceso metodológico fue idéntico en todos los cursos académicos, y las preguntas de la encuesta fueron las mismas en todos los casos‒, y que además los resultados de los estudiantes fueron similares, las variables clave que pueden haber tenido una influencia significativa en la mejora de los resultados en 2019 son: (i) el software utilizado para crear los EARV; y (ii) el nuevo proceso de diseño utilizado en los EARV en 2019-2024 (Figura 3), con un protocolo mejorado paso-a-paso que favorece la integración de los nuevos conceptos de una manera lógica con la estructura cognitiva del alumno.

Cabe señalar que la actualización de un EARV con un mayor realismo ayuda al estudiante a estar más motivado y, por lo tanto, más comprometido y centrado en los contenidos del EARV (lo que probablemente conduce a un mayor nivel de AS). Sin embargo, sobre la base de la propia experiencia en el diseño de diferentes EARV durante varios años, los autores han verificado que, en general, la motivación es siempre alta cuando se utiliza este tipo de herramientas didácticas. Sin embargo, este aspecto (mayor nivel de motivación por la actualización del software) no puede ser el factor clave que ha favorecido la mejora reflejada en la Tabla 2 de aproximadamente un 30% en el conocimiento retenido un año después. Dado que no hay diferencias significativas en las notas globales de los estudiantes entre 2015- 2024, la mayor motivación al usar un EARV actualizado podría ser circunstancial sin la intervención docente que organice y relacione los contenidos con la estructura cognitiva del alumno. Por consiguiente, el aspecto más relevante que afecta al AS mediante un EARV debería ser el nuevo proceso de diseño que incluya un protocolo paso-a-paso.

Además, el uso de un protocolo paso-a-paso en un EARV de CIM es más eficaz didácticamente que las prácticas en un laboratorio real, donde generalmente solo el instructor maneja las máquinas. Corroborando los resultados del presente estudio, también existen documentos previos que destacan el uso eficaz de un protocolo paso-a-paso para diseñar lecciones interactivas a través de libros electrónicos audiovisuales para el aprendizaje de CIM (Flores et al., 2012). Ciertamente hay circunstancias en las que los EARV no necesitan un protocolo paso-a-paso (por ejemplo, cuando el experimento simulado consiste en un solo paso o el ERV está destinado a la comprensión de un concepto básico) y el AS debe potenciarse de manera diferente. Por lo tanto, en este escenario es importante considerar los requisitos gráficos y el uso de los EARV. De hecho, como UE4 permite diseñar EARV para entornos inmersivos, es clave investigar cómo la inmersividad afecta el AS para entender y mejorar las diferencias observadas.

Conclusiones

Los entornos de aprendizaje de realidad virtual (EARV) son herramientas poderosas y útiles en el campo educativo, ya que pueden resolver algunos de los problemas típicos que ocurren durante las clases prácticas en los laboratorios reales. Las ventajas que un EARV puede presentar, desde un punto de vista didáctico, dependen directamente del proceso de diseño. En este trabajo se ha presentado una propuesta de diseño basado en los principios del aprendizaje significativo (AS) para mejorar el nivel de asimilación, retención y aplicabilidad de los contenidos practicados en un EARV. El proceso de diseño incluye un protocolo paso-a-paso como componente clave. A partir de los resultados obtenidos tras diez años usando diversos EARV en la docencia de la Ciencia e Ingeniería de los Materiales, cabe señalar que el proceso de diseño de un EARV influye en el AS mucho más que otros aspectos, como p.e. el software utilizado. Por lo tanto, para asegurar un mejor nivel de AS mediante el uso de un EARV, los autores recomiendan diseñar el recurso didáctico con un protocolo paso-a-paso que permita relacionar la nueva información con lo previamente aprendido, siguiendo una secuencia cognitiva lógica. Dicha progresión lógica ayuda a la asimilación de los conocimientos y, en consecuencia, al procesamiento y almacenamiento de la nueva información. Gracias al protocolo paso-a-paso la materia recién aprendida se integra más eficazmente en los sistemas organizadores que rijen la retención del aprendizaje, haciéndolo menos vulnerable al olvido.

Referencias bibliográficas

Antón-Sancho, A., Fernández-Arias, P., & Vergara, D. (2023). Higher education in the Pacific Alliance: Descriptive and exploratory analysis of the didactic potential of virtual reality. Multimodal Technologies and Interaction, 7(3), 30. https://doi.org/10.3390/mti7030030

Antonietti, A., Rasi, C., Imperio, E., & Sacco, M. (2000). The representation of virtual reality in education. Education and Information Technologies, 5(4), 317-327. https://doi.org/10.1023/A:1012057608694

Ausubel, D. P. (1977). The facilitation of meaningful verbal learning in the classroom. Educational psychologist, 12(2), 162-178. http://doi.org/10.1080/00461527709529171

Ausubel, D. P. (2000). The acquisition and retention of knowledge: A cognitive view. Springer Science & Business Media. http://doi.org/10.1007/978-94-015-9454-7

Balamuralithara, B., & Woods, P. C. (2009). Virtual laboratories in engineering education: The simulation lab and remote lab. Computer Applications in Engineering Education, 17(1), 108-118. http://doi.org/10.1002/cae.20186

Barari, N., RezaeiZadeh, M., Khorasani, A., & Alami, F. (2020). Designing and validating educational standards for E-teaching in virtual learning environments (VLEs), based on revised Bloom’s taxonomy. Interactive Learning Environments, 30(9), 1640–1652. https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1739078

Bell, J. T., & Fogler, H. S. (1997). Ten steps to developing virtual reality applications for engineering education. Proceedings of the American Society for Engineering Education Annual Conference. http://doi.org/10.18260/1-2--6831

Bricken, M. (1991). Virtual reality learning environments: potentials and challenges. Computer Graphics, 25(3), 178–184. http://doi.org/10.1145/126640.126657

Britain, S., & Liber, O. (1999). A framework for Pedagogical Evaluation of Virtual Learning Enviroments. (No. 41): JISC Technologies Application (JTAP) Programme. 1-46. University of Wales. Disponible en: https://bit.ly/3s8DreM [Último acceso: 26 enero 2023]

Chittaro, L., & Ranon, R. (2007). Web3D technologies in learning, education and training: Motivations, issues, opportunities. Computers & Education, 49(1), 3–18. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2005.06.002

Del Moral Pérez, M. E., & Villalustre Martínez, L. (2005). Adaptación de los entornos virtuales a los estilos cognitivos de los estudiantes: un factor de calidad en la docencia virtual. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, (26), 17-25. https://bit.ly/3cOTZDw

Dobrzański, L. A., & Honysz, R. (2007). Materials science virtual laboratory as an example of the computer aid in materials engineering. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 24(2), 219-222.

Extremera, J., Vergara, D., Dávila, L., & Rubio, M. P. (2020). Virtual and augmented reality environments to learn the fundamentals of crystallography. Crystals, 10(6), 456. http://doi.org/10.3390/cryst10060456

Flores, C., Matlock, T., & Dávila, L. P. (2012). Enhancing materials research through innovative 3D environments and interactive manuals for data visualization and analysis. MRS Online Proceedings Library, 1472(1), 29-38. https://doi.org/10.1557/opl.2012.1257

Fraser, D. M., Pillay, R., Tjatindi, L., & Case, J. M. (2007). Enhancing the learning of fluid mechanics using computer simulations. Journal of Engineering Education, 96(4), 381-388. https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2007.tb00946.x

Gartner Hype Cycles (2017). VR Gartner hype cycle: Is virtual reality hype or hope? Disponible en: https://gtnr.it/2Xq7Gjh [Último acceso: 26 septiembre 2023].

Halabi, O. (2020). Immersive virtual reality to enforce teaching in engineering education. Multimedia Tools and Applications, 79(3), 2987-3004. https://doi.org/10.1007/s11042-019-08214-8

Hernández-de-Menéndez, M., Guevara, A. V., & Morales-Menendez, R. (2019). Virtual reality laboratories: a review of experiences. International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 13(3), 947-966. https://doi.org/10.1007/s12008-019-00558-7

Huang, H. M., Rauch, U., & Liaw, S. S. (2010). Investigating learners’ attitudes toward virtual reality learning environments: Based on a constructivist approach. Computers & Education, 55(3), 1171-1182. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.05.014

Joshi, S., Hamilton, M., Warren, R., Faucett, D., Tian, W., Wang, Y., & Ma, J. (2021). Implementing Virtual Reality technology for safety training in the precast/prestressed concrete industry. Applied ergonomics, 90, 103286. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2020.103286

Jou, M., & Wang, J. (2013). Investigation of effects of virtual reality environments on learning performance of technical skills. Computers in Human Behavior, 29(2), 433-438. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.04.020

Kovar, J., Mouralova, K., Ksica, F., Kroupa, J., Andrs, O., & Hadas, Z. (2016). Virtual reality in context of Industry 4.0 proposed projects at Brno University of Technology. In 2016 17th international conference on mechatronics-mechatronika (ME) (pp. 1-7). IEEE.

Lee, E. A. L., Wong, K. W., & Fung, C. C. (2010). How does desktop virtual reality enhance learning outcomes? A structural equation modeling approach. Computers & Education, 55(4), 1424-1442. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.06.006

Liagkou, V., Salmas, D., & Stylios, C. (2019). Realizing virtual reality learning environment for industry 4.0. Procedia CIRP, 79, 712-717. https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.02.025

Luetner, D. (2002). The fuzzy relationship of intelligence and problem solving in computer simulations. Computers in Human Behavior, 18(6), 685-697. https://doi.org/10.1016/s0747-5632(02)00024-9

Mandler, G. (2002). Origins of the cognitive (r) evolution. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 38(4), 339-353. https://doi.org/10.1002/jhbs.10066

Molina-Jordá, J. M. (2013). Virtual tools: virtual laboratories for experimental science–an experience with VCL tool. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106, 3355-3365. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.388

Pan, Z., Cheok, A. D., Yang, H., Zhu, J., & Shi, J. (2006). Virtual reality and mixed reality for virtual learning environments. Computers & graphics, 30(1), 20-28. https://doi.org/10.1007/11736639_4

Romero Ariza, M., & Quesada Armenteros, A. (2014). Nuevas tecnologías y aprendizaje significativo de las ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 32(1), 0101-115. https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.433

Rubio, M. P., Vergara, D., Rodríguez, S., & Extremera, J. (2019). Virtual reality learning environments in materials engineering: Rockwell hardness test. In T. Di Masci et al., (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing (106-113). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98872-6

Ryan, E., & Poole, C. (2019). Impact of Virtual Learning Environment on Students’ Satisfaction, Engagement, Recall, and Retention. Journal of medical imaging and radiation sciences, 50(3), 408-415. https://doi.org/10.1016/j.jmir.2019.04.005

Salmerón-Manzano, E., & Manzano-Agugliaro, F. (2018). The higher education sustainability through virtual laboratories: The Spanish University as case of study. Sustainability, 10(11), 4040. https://doi.org/10.3390/su10114040

Sasongko, W. D., & Widiastuti, I. (2019). Virtual lab for vocational education in Indonesia: A review of the literature. AIP Conference Proceedings, 2194(1), 020113. https://doi.org/10.1063/1.5139845

Schwan, S., & Riempp, R. (2004). The cognitive benefits of interactive videos: Learning to tie nautical knots. Learning and Instruction, 14(3), 293-305. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2004.06.005

Shuell, T. (1986). Cognitive Conceptions of Learning. Review of Educational Research, 56(4), 411-436. https://doi.org/10.3102/00346543056004411

Srinivasa, A. R., Jha, R., Ozkan, T., & Wang, Z. (2020). Virtual reality and its role in improving student knowledge, self-efficacy, and attitude in the materials testing laboratory. International Journal of Mechanical Engineering Education, 49(4), 382-409. https://doi.org/10.1177/0306419019898824

Tan, H.S., Tan, K. C., Fang, L., Wee, M. L., & Koh, C. (2009). Using Simulations to Enhance Learning and Motivation in Machining Technology. In S.C. Kong et al. (Eds.), Proceedings of the 17th international Conference on Computers in Education (864-871). Asia-Pacific Society for Computers in Education.

Tax’en, G., & Naeve, A. (2002). A system for exploring open issues in VR-based education. Computers & Graphics, 26(4), 593–598. https://doi.org/10.1016/s0097-8493(02)00112-7

Vergara, D., Antón‐Sancho, Á., Dávila, L. P., & Fernández‐Arias, P. (2022). Virtual reality as a didactic resource from the perspective of engineering teachers. Computer Applications in Engineering Education, 30(4), 1086-1101. https://doi.org/10.1002/cae.22504

Vergara, D., Fernández-Arias, P., Extremera, J., Dávila, L.P., & Rubio, M. P. (2022b). Educational trends post COVID-19 in engineering: Virtual laboratories. Materials Today Proceedings, 49, 155-160. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.07.494

Vergara, D., & Rubio, M. P. (2012). Active methodologies through interdisciplinary teaching links: industrial radiography and technical drawing. Journal of Materials Education, 34(5-6), 175–185.

Vergara, D. (2019). Imposición de los laboratorios virtuales en la educación del siglo XXI. Revista Eduweb, 13(2), 119-128. Recuperado a partir de https://www.revistaeduweb.org/index.php/eduweb/article/view/41

Vergara, D., Extremera, J., Rubio, M. P., & Dávila, L. P. (2020). The Technological Obsolescence of Virtual Reality Learning Environments. Applied Sciences, 10(3), 915. https://doi.org/10.3390/app10030915

Vergara, D., Lorenzo, M., & Rubio, M. P. (2015). Virtual environments in materials science and engineering: the students’ opinion. In H. Lim (Ed.), Handbook of Research on Recent Developments in Materials Science and Corrosion Engineering Education (148–165). IGI Global: Hershey. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8183-5.ch008

Vergara, D., Rodríguez-Martín, M., Rubio, M. P., Ferrer, J., Núñez, F. J., & Moralejo, L. (2018). Technical staff training in ultrasonic non-destructive testing using virtual reality. Dyna, 94, 150–154.

Vergara, D., Rubio, M. P., & Lorenzo, M. (2013a). Interactive virtual platform for simulating a concrete compression test. Key Engineering Materials, 572, 582-585. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.572.582

Vergara, D., Rubio, M. P., & Lorenzo, M. (2013b). New virtual application for improving the students’ understanding of ternary phase diagrams. Key Engineering Materials, 572, 578–581. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.572.578

Vergara, D., Rubio, M. P., & Lorenzo, M. (2017a). On the design of virtual reality learning environments in engineering. Multimodal technologies and interaction, 1(2), 11. https://doi.org/10.3390/mti1020011

Vergara, D., Rubio, M. P., & Lorenzo, M. (2017b). New approach for the teaching of concrete compression tests in large groups of engineering students. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 143(2), 05016009. https://doi.org/10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000311

Vergara, D., Rubio, M. P., & Rodríguez, S. (2020). On the importance of the design of virtual reality learning environments. In book: Methodologies and Intelligent System for Technology Enhanced Learning, 9th International Conference, 146-152. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-23990-9_18

Wolfartsberger, J. (2019). Analyzing the potential of Virtual Reality for engineering design review. Automation in Construction, 104, 27-37. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.03.018

Este artículo está bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, así como la creación de obras derivadas, siempre que se cite la fuente original.